本記事では、電話転送の仕組みから設定方法、在宅勤務や中小企業向けの活用法、料金やおすすめサービスまで初心者にもわかりやすく解説します。

外出中でも会社の電話に出たい方はぜひご一読ください。

電話転送とは?基本の仕組みをわかりやすく解説

電話転送とは、会社の代表番号や固定電話などにかかってきた着信を、別の電話番号(たとえば社員のスマートフォンやコールセンター)へ自動的につなげる機能です。外出中や在宅勤務など、オフィスにいない状況でも、顧客対応をスムーズに行える仕組みとして、多くの企業に導入されています。

電話転送は、特に小規模事業者やスタートアップ、またはリモートワーク主体の企業において、限られた人員での顧客対応を可能にする重要なツールです。単なる「電話をつなぐ」だけでなく、今ではクラウドPBXやIVR(自動音声応答)などと組み合わせることで、効率的かつ柔軟な電話運用が可能になっています。

着信転送と無応答転送の違いとは

着信転送とは、電話がかかってきた時点で即座に別の番号へ転送する方式です。これに対し、無応答転送は一定時間電話に応答がなかった場合に限り転送される仕組みです。

たとえば、総務担当者が外出中で電話に出られない場合、自動的に営業担当者のスマホへ転送するなどの設定が可能です。どちらも状況に応じて柔軟に使い分けることで、取りこぼしのない対応ができます。

転送の仕組み:どこからどこへ転送できるのか

転送元と転送先は、以下のような組み合わせが可能です。

- オフィスの固定電話 → 社員のスマートフォン

- 代表番号(03や06) → コールセンターやIVRサービス

- クラウドPBX → 特定部署の内線やリモート拠点

通信キャリアのサービス(NTTのボイスワープなど)を活用する方法と、クラウドPBXサービスを活用する方法があり、それぞれで設定の柔軟性や機能が異なります。

個人のスマホに会社の電話を転送することは可能?

NTTのボイスワープやクラウドPBX、IP電話アプリなどを使えば、会社の固定電話にかかってきた電話を、社員個人のスマートフォンに転送できます。

特にクラウド型の電話転送サービスでは、スマホで専用アプリをインストールするだけで、自宅や外出先でも会社番号で着信・発信が可能になるため、BYOD(Bring Your Own Device)環境にも適しています。

会社で電話転送を導入するメリットとデメリット

電話転送は、オフィスにいない状況でもスムーズな顧客対応を実現できる手段として、多くの企業が導入を進めています。特にテレワークや外出が多い業種では、社外にいても着信に対応できることで、機会損失を防ぎ、顧客満足度の向上にもつながります。

一方で、転送先の選定ミスやコスト管理、社内体制との整合性など、導入前に考慮すべき点もあります。

ここでは、実務に役立つ観点から電話転送のメリット・デメリットを整理します。

顧客対応のスピード向上・電話取りこぼし防止

電話転送を導入する最大のメリットは、着信対応の機会損失を防げる点です。外出中や不在時でも電話をスマートフォンへ転送すれば、即座に対応でき、顧客からの信頼を維持できます。

特に、問い合わせやクレーム対応のように「スピード」が重要なシーンでは、電話転送の有無が会社の印象を左右することも少なくありません。

テレワークや外回りでも即対応できる柔軟性

テレワークが定着しつつある現代において、社内固定電話だけに依存していると業務効率が大きく損なわれます。電話転送により、在宅勤務中でもオフィスと同じように通話が可能となり、ワークスタイルの多様化に対応できます。

また、営業担当が社外にいる場合でも、代表番号にかかってきた電話を個人のスマホへ転送することで、機会損失を最小限に抑えることが出来るという点がメリットとして挙げられます。

担当者や部署に振り分けられる利便性

電話転送は「ただつなぐ」だけでなく、IVR(自動音声応答)と組み合わせることで、適切な部署や担当者に自動でつなぐことが可能になります。たとえば「営業の方は1を、サポートの方は2を〜」というガイダンスにより、振り分けミスを減らせます。

こうした仕組みは、大企業だけでなく中小企業にも導入が広がっており、少人数でも効率的な電話対応体制を構築できます。

導入時のコスト・設定ミスなどの注意点

一方で、電話転送には転送通話料が発生するため、コスト面におけるデメリットも存在します。特に長時間通話が多い業務では、月額で数千〜数万円のコストになる場合もあります。

また、初期設定時に誤った転送先を登録してしまうと、大切な顧客からの電話を取り逃すリスクもあります。転送ルールの見直しや定期的なテスト運用を行うことが重要です。

電話転送の主な設定方法【固定電話・スマホ・クラウド対応】

電話転送を導入する際は、自社の通信環境や業務スタイルに応じた設定方法を選ぶことが大切です。

ここでは、固定電話、スマートフォン、クラウドPBXといった代表的な転送手段について、実際の設定方法と特徴をわかりやすく解説します。

固定電話(NTT・ビジネスフォン)での設定方法

NTTのアナログ回線やINS回線を利用している場合、「ボイスワープ」などのサービスを活用すれば、簡単に転送設定が可能です。一般的な操作は以下のとおりです。

- 転送設定には「142」にダイヤル後、案内に従って転送先の電話番号を登録し、その後転送開始や呼び出し回数の設定を行います。

- 転送停止:「142」→案内後「0」を選択

- 転送先確認:「142」→ガイダンス後「8」を選択

ビジネスフォンを利用している場合は、メーカーや機種によって操作方法が異なるため、導入先のマニュアルを参照してください。機種によっては内線転送機能や時間帯設定、優先着信の設定など、より柔軟な運用が可能です。

スマートフォンでの転送設定の手順

スマートフォンでは、各キャリア(NTTドコモ・au・ソフトバンク)が提供するキャリア転送機能(転送電話サービス)を活用できます。主な設定方法は以下のとおりです。

- ドコモ:メニューにより異なりますが、「142」や「21転送先電話番号#」などのコード、あるいは通話設定から「転送電話」を登録します。

- au:端末設定や専用ガイダンス(「142」等)を利用。USSDコードではなく、端末や通話設定・ガイダンス使用が主流です。

- ソフトバンク:「140」(転送停止)、「142」(転送登録・開始)などの短縮番号・設定メニューや、iPhone・Androidの「通話転送」メニューから設定します。

また、iPhoneやAndroidの設定画面からも「通話設定」>「通話転送」などで設定可能な場合があります。ただし、機種やOSによって表示されない場合もあるため、キャリアサポートページの確認が推奨されます。

キャリア別(NTT、KDDI、ソフトバンク)の違い

キャリアによって、転送機能の種類や料金体系に違いがあります。

- NTT(固定電話):月額550円(住宅用)または880円(事業用)、転送時は別途通話料が発生します(転送先が固定電話:8.8円/3分、携帯電話:17.6円/1分)。

- KDDI(au):ひかり電話の着信転送は月額550円など有料プランが主流(一部無料サービスもあり)、転送時の通話料は別途発生。

- ソフトバンク:オプションにより月額無料または550円(多機能転送等)。転送時の通話料(固定電話8.69円/3分、携帯電話17.6円/1分)があり、完全無料ではありません。

また、着信転送に関しては、条件(話し中時のみ、応答なし時のみなど)の設定が可能かどうか、ユーザーによる細かな設定可否がキャリアごとに異なります。導入前に自社の契約プランで対応可能かを必ず確認しましょう。

クラウドPBXやIP電話アプリでの柔軟な転送方法

近年主流になりつつあるのが、クラウドPBXやIP電話アプリを活用した転送です。

たとえば、SUBLINE(サブライン)やMOT/TEL、03plusなどのサービスでは、転送ルールを自由に設計でき、スマホアプリでの通話にも対応しています。

これにより、社員一人ひとりのスマートフォンを内線端末のように扱えるため、在宅勤務や複数拠点の統合にも非常に便利です。また、IVR(自動音声応答)を使えば、着信時に部署ごとの振り分けも自動で行えます。

スタートアップやテレワークにおすすめの電話転送サービス

近年、クラウド型の電話サービスを活用する企業が増えています。特に小規模企業やスタートアップ、テレワーク主体の組織では、設備投資を抑えながらも本格的な電話体制を構築できる点で、クラウド電話・転送サービスは非常に有効です。

ここでは、おすすめのサービスとしてSUBLINE(サブライン)を詳しく解説します。

SUBLINE(サブライン)とは?

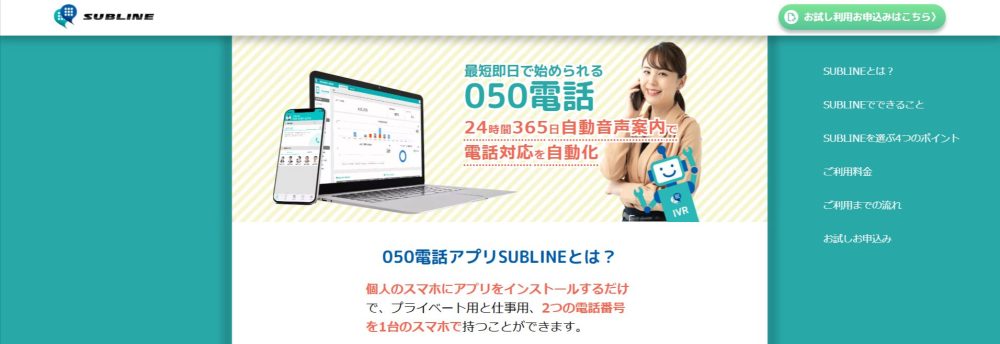

SUBLINE(サブライン)は、050電話番号が持てるビジネス向けの電話アプリで、IVR(自動音声応答)を搭載しています。

転送機能が備わっているので、オフィスにいなくても会社の電話を取りこぼす心配はありません。

あらかじめ用件を選択してもらうメニュー形式(例:営業の方は1を、サポートの方は2を~ )を導入すれば、取次ぎなしで即レスできるのでお客様をお待たせする心配もありません。

また、スマートフォンを内線端末のように使えるため、リモートワーク中でも通常の電話業務が可能になります。SUBLINE(サブライン)はスタートアップや少人数のチームにとって非常に相性の良い転送ソリューションです。

詳しくは SUBLINE公式サイト をご覧ください。

電話転送の導入事例|こんな業種におすすめ

電話転送は業種を問わず活用できますが、特に「社外対応が多い」「複数拠点がある」「人員が限られている」といった企業にとって、その効果は絶大です。

ここでは、実際に導入が進んでいる代表的な業種と活用シーンを紹介します。

不動産業・外出が多い営業職

不動産業界では、担当者が内見や商談で外出していることが多く、会社にかかってきた電話をそのまま放置すると、機会損失につながるリスクがあります。

このような業種では、代表番号を営業担当のスマートフォンに転送することで、現場にいながらも迅速な対応が可能になります。また、SUBLINEのようにIVRを活用すれば、「売買担当は1を、賃貸担当は2を」などの振り分けが可能となり、担当部署への誘導効率も向上します。

EC事業・コール対応が多い業種

ネット通販やEC事業では、配送遅延や返品・クレームなどの電話対応が頻繁に発生します。こうした業種では、時間帯や曜日によって受電先を切り替えたり、複数の担当者で対応したりする運用が求められます。

クラウド型の電話転送サービスを導入すれば、チーム単位で着信を受けることも可能です。さらに、通話履歴や録音機能を使って応対品質の向上も図れるため、顧客満足度の維持・向上につながります。

人材系・派遣会社の本社−支店間転送事例

人材派遣や人材紹介業では、本社で受付けた電話を各支店や担当者にスムーズに転送することが必要不可欠です。特に求職者や企業からの問い合わせ対応では、「誰が対応するか」が業務効率を大きく左右します。

クラウドPBXやIVRを使った電話転送を活用すれば、本社の受付で受けた電話をワンタッチで各支店の担当者へ自動転送可能。これにより、本社の負担を減らしつつ、地域密着のスピーディな対応が実現できます。

よくある質問(FAQ)

電話転送に関する疑問は導入前後を問わず多く寄せられます。

ここでは、特に問い合わせの多い質問を6つ厳選し、それぞれ詳しく解説します。

転送された通話料は誰が負担するのですか?

原則として、転送元(会社側)が通話料を負担します。たとえば、会社の固定電話から社員のスマートフォンへ転送する場合、固定電話からスマホへの発信分の料金が発生します。

ただし、クラウド電話サービスによっては、社内間の転送を内線として扱い、追加費用がかからないケースもあるため、契約内容を確認しましょう。

電話の転送ボタンの使い方は?

転送ボタンの操作は、使用している電話機の種類によって異なりますが、一般的には以下の流れです。

- 通話中に「転送」ボタンを押す

- 転送先の番号を入力

- もう一度「転送」または「発信」ボタンを押して転送完了

ビジネスフォンでは「保留→内線番号→転送完了」という操作になるケースもあるため、機種のマニュアルを事前に確認しましょう。

電話転送は相手にわかる?

基本的に、転送されていることが相手に明示されることはありません。ただし、音声の品質や転送に要する時間、通話の切り替わりなどから「転送されたかも」と気づかれることはあります。

一部のクラウドサービスでは、着信時に「この通話は転送されました」と内部通知を出す機能もありますが、これは受信側の画面に表示されるもので、発信者には見えません。

転送先が話し中や圏外のときはどうなる?

転送先が話し中や圏外の場合、再転送設定(多段転送)が行われていなければ、着信は不成立となります。状況によっては、

- 話し中通知になる

- 留守番電話に接続される

- 発信者に「つながらない」旨のメッセージが流れる

などの動作になります。クラウドPBXでは「話し中の場合は別の番号に転送」などの柔軟なルール設定も可能です。

複数の番号に同時に転送できますか?

一部のクラウドPBXサービスやIP電話サービスでは、同時着信(複数端末で同時に鳴らす)や順次転送(あらかじめ設定した順に転送)が可能です。

たとえば、同一部署の3人のスマホに同時に着信させ、最初に出た人が対応する、といった運用が可能です。これにより取りこぼしのリスクを最小限に抑えられます。

転送中でも通話録音できますか?

はい。クラウドPBXや一部のIP電話サービスでは、転送通話中でも録音可能な機能が用意されています。録音された通話は管理画面や専用アプリから確認・再生でき、応対品質のチェックやトラブル対応にも活用できます。

ただし、利用中の転送方法や機器により録音に制限がある場合もあるため、導入前に確認が必要です。

不要な電話対応にサヨナラ!

WEBで完結!無料お試しが可能です!

PROFILE

-

株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当

中途で株式会社インターパークに入社。

仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。

カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。

過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。